【2019年9月】全米ナンバー・ワン「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」を検証する

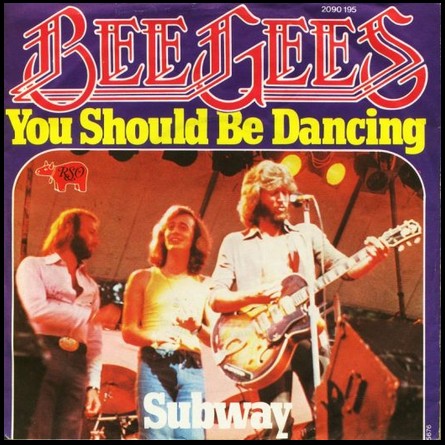

「You Should Be Dancing」シングル盤(Stereogum.com 記事より)

ビルボード誌チャートをもとに全米ナンバー・ワンになった曲を順次論評していくという名コラムThe Number Ones。これまでもこのコラムから、ビー・ジーズのナンバー・ワン・シングルのレビューを何本か紹介してきましたが、今日は「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」のレビューを簡単にまとめてご紹介します。あいかわらず冴えてます。

2019年9月11日 Tom Breihan

You Should Be Dancing (1976年9月4日にチャート1位を達成)

声があがる。「おい! あいつをノセると、またあいつの独り舞台だぜ!」。そして彼はノリまくり、またも舞台を独り占めする。ふだんの生活ではぱっとしないトニー・マネーロ。ブルックリンの労働者階級の家庭出身のイタリア系青年、19歳。夢もなければ将来の設計もない。家族にはバカにされている。働いているハードウェアの店でも店長にいいようにあしらわれている。ところがその彼がひとたびダンスフロアに立つと、電撃のように人を魅了して止まない。

きらきら輝くダンスフロアで彼が踊り出す。みんなこれからどうなるかわかっているので、彼に道を開け、踊り止めて、観る側にまわる。そしてそれから2分間だけ、若きトニーはダンスフロアで踊り狂い、場を支配してしまう。トニーが眼差しを投げれば、人々はわっと沸きかえる。その2分間、トニー・マネーロはスターなのだ。

ジョン・バダム監督の大ヒット映画『サタデー・ナイト・フィーバー』のこの場面は1977年の映画を代表して、レーア姫の立体画像が突然ルーク・スカイウォーカーの前に現れるシーンや謎の宇宙船がアメリカの高官たちを前に友好の調べを奏でる場面と肩を並べている。この何十年ものあいだ、何度もパロディにされ、引用されてきたのに、『サタデー・ナイト・フィーバー』のあのシーンはいまだにそもそもの輝きを失っていない。やがてこのコラムにも登場する予定の若きジョン・トラボルタのキャリアを決定づけた場面と言って良い。

もともとのディスコ・ファンの中には『サタデー・ナイト・フィーバー』を、そしてあの場面そのものを嫌う者も多い。ディスコはゲイ、黒人などふだんの生活では輝くことを許されない人たちにとっての解放の場…であるはずだった。ストレートな白人の田舎のニーチャンがエラソーに踊る姿を観るためにみんなが場所を譲る…なんて場ではなかったのだ。ところがあのシーンのおかげで、すでに爆発的な人気を獲得しつつあったディスコ・サウンドは世界的な社会現象にまでなった。それがまた、映画が出る1年以上も前にすでに全米ナンバー・ワンとなっていたビー・ジーズのとある曲に合わせて撮影されていたのである。

「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」のレコーディング当時、すでにビー・ジーズはディスコのグループとして再生を果たしていた。1976年には古くからのポップ・ミュージシャンの多くがディスコの流れに乗ろうとしていた。ところがビー・ジーズはすでにディスコのサウンドをホームグラウンドにして、ディスコのイメージで自分たちのイメージを作り変えると同時に、自分たちのイメージにあわせてディスコの方を作り変えていた。ビー・ジーズはごく自然にその役柄にはまっていた。1975年のカムバック・ヒットとなった「ジャイヴ・トーキン」は基本的にリズム主体のホワイトR&Bの曲だったが、「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は直球のディスコ以外のなにものでもなかった。

短い間だが、ビー・ジーズは悩んだ。アトランティックの伝説のプロデューサー、アリフ・マーディンの指導のもと、自分たちがディスコのグループとしてイケることを発見した。が、アルバム『メイン・コース』でカムバックを果たした直後、ビー・ジーズのマネージャーでありレーベルのボスであったロバート・スティグウッドがRSOレーベルの配給をアトランティックからポリドールに変更した。マーディンはアトランティックと契約していない人間とは働けない。マーディンがビー・ジーズをプロデュースすることを契約が阻んだ。ビー・ジーズはニルソンやカーリー・サイモンのプロデューサーだったリチャード・ペリーと組んでの仕事を試みたが、ほんの数日しか持たなかった。ついに三兄弟は、アリフ・マーディンと仕事ができないなら、少なくともマーディンと一緒に仕事をした人間と仕事ができるはずだ、そう踏んだ。

逃げ道として、彼らはマーディンのエンジニアとして仕事をした経験を持つ若いふたりの若いプロデューサー、アルビー・ガルーテンとカール・リチャードソンを雇用した。こうして彼らはアルバム『Children of the Universe(訳注 Children of the Worldの間違いです)』に着手。彼らのカムバックを決定づけたこのアルバムで、ガルーテンとリチャードソンはビー・ジーズと共にコ・プロデューサーを務めた。「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」については、正式な音楽訓練を受けていなかったビー・ジーズの面々は、ホーン・セクション、キーボード等、それぞれのミュージシャンが演奏するパーツを歌って聞かせた。

ビー・ジーズが『Children of the World(訳注 こっちは合ってました!)』をマイアミのクライテリア・スタジオでレコーディング中に、居合わせたスティーヴン・スティルスはびっくりした。スティルスとスティルス・ヤング・バンドはアルバム『Long May You Run』をレコーディング中で、スティルスは「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」で延々と続くパーカッションのパートに出演することになった。「あの『サタデー・ナイト・フィーバー』の曲をいくつか聞いたんだけど、ものすごくユニークで、大化けするだろうとピンと来た」とスティルスは後年、インディペンデント紙に語っている。「ぼくはティンバレス(訳注 ラテン音楽の打楽器)を演奏したんだけど、長いこと、あの曲がぼくにとってたったひとつのプラチナ・シングルだった。あの曲の著作権使用料がもらえていたら、いまでもサリー州のあの家に住んでただろうな」(スティーヴン・スティルスはソロ・アーティストとしてはトップ10入りシングルを出していない。彼のチャートにおける最高のヒットは1970年の「Love The One You’re With」、最高位14位である)

スティーヴン・スティルスは間違いなく利口な男だ。それにしても、「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」を初めて聴いて、あ、これは大ヒットするな、と思わないやつはいないだろう。この曲にはとてつもない前向きのエネルギーがあふれており、「ジャイヴ・トーキン」さえはるかに凌駕する解放感に満ちている。ビー・ジーズは、かなり早い段階で、ディスコ・サウンドの大きさを、そこにこの曲がさらにパンチを効かせることを、きちんと理解していた。「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は一種のアドレナリンのシンフォニーとして作られている。曲の中にはいろいろな仕掛けが入っているのだが、そのすべてがビートを前へ前へと押し進める役割を担っているのである。

「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は独自の論理で動いている。小さなフックがそこここにあふれている。完璧なタイミングのギターのスクラッチ、ホーン・セクションは陶酔感に満ちている。一瞬ごとに、曲はさらにさらに上昇していく。たいていのポップス曲は緩・急に基づいて構想されている。ところが「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は「緩」からスタートして、さらに「緩」、さらに大いなる「緩」へと展開していくのだ。

バリー・ギブは、この段階で、ファルセットで歌うようになってまだ間もなかった。だが彼は「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」を見事に歌い、つんざくようなカナキリ声で決めまくっている。この曲の間中、バリーはほぼノンストップで野生化した猫のように叫び続けながら、それがまたカッコイイと来ている。歌詞はバリーが「いまの彼女」にどのぐらい惚れているかという、ほぼ意味フなものである。「彼女、汁気たっぷりで困るんだ/これがまたすごくって/彼女がくれるパワーが/ぼくの血脈に沁みわたる」。そしてこれがゆきつく結論は、「君も踊れってば! イエー!」(なんで俺が踊らなくちゃならないんだよ? バリーの彼女がイケてるから踊るのか? まあ、いいや。オーケー。踊ろっと…てなわけである)

この翌年になって初めて、ビー・ジーズは『サタデー・ナイト・フィーバー』に関わることに同意する。彼らのマネージャーであるロバート・スティグウッドが製作していた映画である。この映画は彼らを天高く押し上げ、「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」の文化的地位も確立される。けれども「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は映画が登場するずっと前から共同無意識の中に深く根付いていた。事実、ジョン・トラボルタが、この曲を映画で使ってくれ、と主張したのだそうだ。この曲をかけて踊る練習をしていたので、映画の中では代用品ではなく、本当にこの曲をかけてほしい、と願ったのだそうだ。これが関係者全員にとって好結果を生んだ。ビー・ジーズはこのコラムにまた登場することとなる。

採点 10点満点中の9点

ボーナス・ビート ジャングル・ブラザースが1989年にKRS-Oneとコラボした「Tribe Vibes」のホーン・セクションをサンプリングしている。

実は寡聞にして、この筆者の方はこのコラムでしか知らないのですが、毎回書きますが、べた褒めでもなく、日本でなぜかよくある上から目線でもなく、辛口ながら本質をしっかり評価しているところがすごいなあと思っています。

「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」は、ある意味で不運でした。歌詞がよくわかりません、とファンの方に訊かれたことも再三です。上の記事中にもあるように、たしかにもともと「深遠な内容のある歌詞」ではなく、早口言葉に近いようなものなのですが、たぶん、わりと初期の盤の対訳で、このshouldが「推量の意味」で訳されてしまったのが「この歌はわけがわからん」という印象に大きく寄与しているとわたしは踏んでいます。もちろん、この歌のshouldは「推量」ではなく、文法的にいえば「勧誘・義務」です。

「I’ll hold a party tomorrow.」(明日パーティをするんだ)

「Jenny and Jimmy are coming, too.」(ジェニーとジミーも来るんだよ」

そう言われて、さらに「You should come, too.」と言われたら、「君も来るかもしれないね」と言われているのではありません。「君もぜひおいでよ」と誘われているのです。

「You Should Be Dancing」をライヴで演奏する時にバリーがよくギターと腕を振り上げて、「C’mon, c’mon!」と聴衆にアピールしてから、「You should be daaancing!」と歌います。バリーは「君は踊っているかもしれない」と推量しているのではなく、「君も踊ってよ」と誘っているのです。

ちなみに去年製作されたドキュメンタリー『How Can You Mend A Broken Heart』の中でギブ兄弟がとても楽しそうにこの曲にあわせて、踊るというか、足踏みをしているような場面がありましたが、あの場面にもこの曲の持つあふれんばかりの多幸感、陶酔感がよく表れていましたね。

{Bee Gees Days}

© 2009 - 2026 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。