ビー・ジーズ68年の名曲「獄中の手紙」がアメリカン・アメリカン・ソングライター誌”今週の歌詞”に

|

American Songwriter誌の「今週の歌詞」コーナー(オンライン版2017年1月15日付)にビー・ジーズの68年のヒット「獄中の手紙」が登場しました

ビー・ジーズというと評価がサウンド面にかたよりがちで、物語性の高いユニークな歌詞の世界がともすれば見過ごされがちなので、こういう形で取り上げられるのはとても嬉しいことです。同サイトに載った「獄中の手紙」論を簡単にご紹介します。

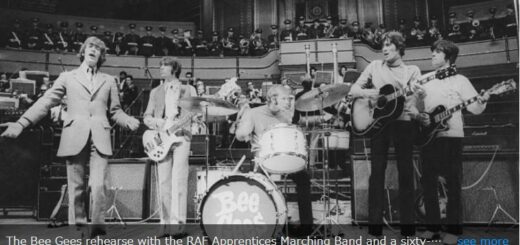

ビー・ジーズが一連のシングル・ヒットで全米チャートに進出して今年で半世紀になる。ビー・ジーズはディスコ時代に未曾有の高みに上り詰めた(そしてその後、ディスコというジャンルがすたれるのと同時に今度は激しく落とされた)バンドだが、これら60年代の一連のシングルは、ポップ・ソングライティングの手腕と黄金のハーモニーというビー・ジーズならではの得がたい組み合わせを代表する曲だ。「獄中の手紙」はこの時代の彼らの頂点といってもいいかもしれない。

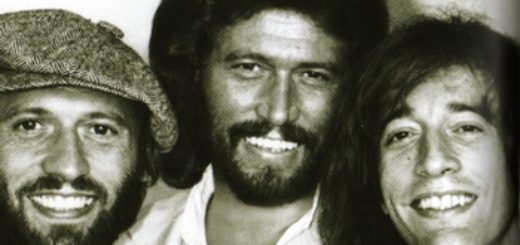

初期のビー・ジーズの曲の多くがそうであるように、「獄中の手紙」は短い中に驚くほどのドラマがある。これは、奇妙な物語もさることながら、リフレイン部分の力が大きい。リフレイン部分でギブ三兄弟(バリー、ロビン、モーリス)が声をそろえて歌うと、曲ははるかな高みへと飛翔する。

「獄中の手紙」が入っていた1968年のアルバム『アイディア』の2006年版リイシューのライナーでバリー・ギブが語ったところによれば、このボーカル・アプローチはプロデューサーだったロバート・スティグウッドが最後の最後に思いついたものだそうだ。「いやあ、あれは忘れられない夜だなあ。ぼくたちが三人一緒にあの夜書いた曲は、実をいうと、リフレイン部分にはハーモニーをつけて歌ってなかった。ロバートが夜の11時にぼくたちをスタジオに呼び戻して、言ったんだ。『リフレイン部分はハーモニーでやるんだ。メロディだけじゃなくて、3パートハーモニーでやるんだ』っていうんだよ。そこでぼくたちは真夜中ごろにまたスタジオ入りして、やってみた。全員でスタジオに車を走らせて、その通りやったんだよ」

この曲の物語は、これから死刑になろうとしているひとりの男が愛するひとに最後のメッセージを送りたがっている、というもの。ごくシンプルだ。ところが3連のバースとリフレイン部の繰り返しだけの最小限の構成なのに、そのあいまいさかげんといったら、脚本家だったら好きに肉づけして至福の時を味わえそうだ。

たとえば、彼がどうしても伝えたいというメッセージの内容とは何なのか。どうしてまた彼が彼女を苦しめたのか? 最後に来る3番のバースは何のことだろう? 三角関係のもつれが原因で殺人を犯したという意味なのか? そして彼が「この汚辱に耐える(訳注: 直訳すると“この泥にまみれている”)」ということは、実は彼はもう死んで土の中に埋められていて、この歌は、ギブ兄弟がこの曲を書くにあたって影響されたのではないかと思われる「ロング・ブラック・ヴェイル」のように、死者の視点で歌われているということなのだろうか?

別にこうしたいくつもの疑問にはっきりとした答えを出せなくても、この歌には心を打たれる。ペーソス(「これが最後のあなたの時間」)とユーモア(「急いではいません」というのは、刑場につきそおうとする牧師に応えた死刑囚の言葉である)をあわせもった歌詞、1番と3番のバースを歌うロビンの繊細でふるえるような声と2番を歌うバリーの力強い声の組み合わせ、生と死の境さえ超えてしまいそうなほど力強い切迫感に満ちたハーモニー、それだけで十分だ。

ビー・ジーズというと、ファルセットとか金鎖とかジョン・トラボルタとかを思い浮かべる人もいるかもしれない。別にそれはそれでいい。でも「獄中の手紙」のような初期の作品を知らないのだとしたら、うーん、そうだなあ、大切なことを知らずにいるのは、この歌に出てくる「彼女(きみ)」だけじゃないとだけ言っておこうか。

(Jim Beviglia, from “American Songwriter”)

これは面白い! 「ロング・ブラック・ヴェイル」(1959年)との関連で「獄中の手紙」が論じられたのは初めてじゃないでしょうか。というわけで、近く「Songs」カテゴリーでこの2曲について取り上げてみたいと思います。

{Bee Gees Days}

© 2009 - 2026 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。