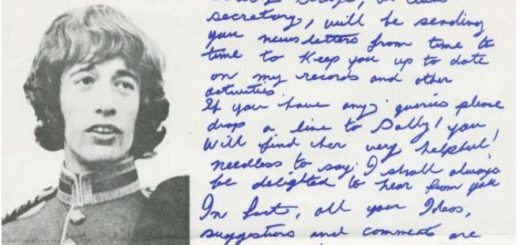

【1968年2月】Hit Parader誌「モーリス・ギブってこんな人」

Hit Parader誌1968年2月号「Inside the Bee Gees: Maurice Gibb」より

世界デビューを果たした1960年代末のビー・ジーズは曲の良さもさることながら、年齢的にアイドル的な人気で(ビートルズもそうでしたしね)で、特にヨーロッパやイギリスではしばしばティーン雑誌の表紙やグラビアに登場していました。

これはアメリカの若者向け音楽誌『Hit Parader』に連載されていた「インサイド・ザ・ビー・ジーズ」というメンバー紹介シリーズのモーリス・ギブの回です(1968年2月号より)。当時、アメリカのマスコミとイギリスのマスコミの間にもやはり時間差があったので、このあたりのアメリカの雑誌に掲載された記事は、元記事がイギリスの音楽誌であることが多く、これも元記事はNME(ニュー・ミュージカル・エクスプレス)紙です。

もし筆者が映画のキャスティング担当だったら、モーリス・ギブは、褐色の目、褐色の髪をしたインディアンの酋長の息子役かな、と思う。5フィート6インチ、高い頬骨にシャープな頬、細身でハングリーな誇り高い戦士で、幌馬車隊の腹黒いボスを殺そうとする役なんかどうだろう。

モーリス本人には、また別の考えがある。『俺たちに明日はない』でウォーレン・ベイティが演じたクライド役をぜひとも演じたかったのだそうだ。リアルで人間的な役だから、という。モーリスは、彫りの深い目もとを輝かせて、流れるように適確に、彼が抱く希望や、成功についての思い、これからの人生展望について話してくれた。

「ときどき、こういう事について話すのっていいよね。単に写真の中の顔ってだけじゃない自分を知ってほしいと思う」

初対面のとき、モーリスはロレイン・エリソンの古いシングル「ステイ・ウィズ・ミー・ベイビー」を持っていて、嬉しそうにそそくさとレコード・プレイヤーにかけていた。

すぐに流れ出した歌声は、赤い血が通っていて、叫ぶような、美しく、苦悩に満ちて、恍惚として、すすり泣くような、セクシュアルな、素晴らしいもので、私は背筋がぞくぞくする気分を味わった。

これまでに聴いた最高のレコードのひとつだ、と私は熱く語り、モーリスも熱く語り、BBCワールド・サービスの男性まで一緒になって熱く語っていた。シラ(ブラック)とルルも夢中なんだと聞かされたら、もう決まり。筆者もすっかりその気である。すぐに1枚ちょうだい、とワーナー・ブラザースに頼んで、家に飛んで帰ると、嬉しそうにそそくさとレコード・プレーヤーにレコードをかけた。

「ステイ・ウィズ・ミー・ベイビー(ここにいて、ベイビー)」と叫び歌うロレイン・エリソンの声は、いまや我が家の中だけでなく通りにまで響きわたり、たぶん、隣に住んでいるロンとマージだけでなく、反対側のお隣さんである素敵な老紳士のことも大いに悩ませているのではないかと思う。

モーリスがこんなに感情のこもったレコードを好むと知っても、ぜんぜん驚かない。モーリスはロマンチックなものに対する感性が豊かで、それを率直に認めてもいるのである。

「女の子と知り合ったら」と、モーリスはやさしい調子で話してくれた。「ちゃんと女の子らしく扱うよ。歩道ではぼくの方が車道側を歩くとか、そこまでするね。ぼく、すごくロマンチックになって、下品な言葉も使わないし、相手の女の子を大切に扱うんだ。

小柄で、できたらブロンドでユーモアのセンスがある子が好きだ」 現在つきあっているガールフレンドは明るくて楽しい人で、やっぱりショー・ビジネスの仕事をしている、と教えてくれたので、よく考えて、それってルルじゃない?と聞いてみた。これはふたりの間のロマンスがマスコミに出る前の話だ。

モーリスは本当にびっくりして目を丸くした。「そうなんだよ! どうしてわかったの?」と叫ぶので、筆者は「ほら、おれって天才だからね」的な感じでやりすごすと同時に、誰にも話さないよ、とモーリスに約束した。

モーリスとの会話はいろいろな話題に及んだ。回転が速くて楽しくて、ポップ・ミュージックとか「おふくろのために家を買う」とかいう話だけにとどまらず、話題が豊富なのだ。

神を信じているけれど、教会に通う人の一部に見られる偽善は嫌いだという。政治はこの世でもっとも退屈なことだと思うそうだ。ビー・ジーズのメンバーと別れる気持ちはないけれど、ほかにもしてみたいことはある。グループの全員にお芝居をしてもらいたい。車に夢中だけど、まだ運転免許を取得中だ。ロールス・ロイスと「窓が黒くて中が見えなかったりする」モリス・クーパーSを持っている。バチェラーズのプロ意識が好きだ。映画会社を持つのが最大の夢だという。

帰英直後にロバート・スティグウッドのオーディションを受けたときに、彼を含めてメンバー全員がこちこちに緊張していたことを、モーリスはなつかしげに思い出す。

「ナイトクラブでやっていた出しものをやったんだけど、ロバートはじっと見て聴いているだけで、にこりともしなかった。それから、『6時に私のオフィスに来てくれ』って言われて、行って契約をかわした」

家族そろって家財をまとめてイギリスに戻ってきたときのことを、モーリスは、よくやったなあ、という感じに話してもくれた。

「ハムステッドの安ホテルに滞在して、ある日、親父がシ―カーズのマネージャーだったエディー・ジャレットに助けを求めに行った。そしたら、悪いけど、どうもしてやれない、って言われた。その後で、親父はNEMSのロバート・スティグウッドに会いに行ったので、今のぼくたちがあるわけだよ」

確かに。「マサチューセッツ」はまだヒット中だし、「ワールド」も好調だ。

これはぱあっとパーティでもして祝いたいところだが、モーリス自身はそんなにパーティ好きではないそうだ。

「ときにはぱあっとやるのもいいけどさ……っていうか、ぼく、羽目をはずす方だけどさ。でもだいたいは、ひとりで古いレコードとか聴いてる方が好きなんだ」

「知ってる? ぼくって、なんにでも驚いちゃうんだよね。『ルル』って言われれば、もうびっくりだし。ある有名な女性のレコード・レビュワーは実は入れ歯だって言われれば、これまた大びっくりだ。『へえ、そうなんだ? で、それが何?』みたいな人もいるけど、ぼくはそうじゃない。なんにでも驚いちゃうんだよ」

モーリスはさりげないユーモアが好きで、他の人の物まねをするのも好きだが、非常にまじめな面も持っている。ブライアン・エプスタインの死の知らせには、そのショックとあまりにも突然だったことでトラウマになるような深い衝撃を受けた。

それ以外で個人的にショックだったのは、運転免許の試験に3回も落ちたことだ。

最初の試験の最中に、試験管に「あ、君、ビー・ジーズのひとりだろ。国外退去になるんだよね?」と言われたと苦々し気に話してくれた。(これはコリン・ピーターセンとヴィンス・メローニーの就業許可をめぐるトラブルがあった当時の話である)

「それはあとのふたりのことだよ、って言おうとしたんだよ」と、モーリスはちょっと辛辣な調子でいった。「だけど、そいつ、『じゃあ、なんで試験なんか受けてるんだ?』って言ったんだ。

それでカッとしちゃって。血が煮えたぎった。『ああ、そうかい』って時速120キロで飛ばしちゃったよ。まるで明日なき暴走って感じだったね。

試験官は車から降りるときに、『ミスター・ギブ、おめでとう、不合格だ』って言った」

17歳ながら年齢以上に成熟していると自認するモーリスの機敏な心をとらえることが多いのが、不可思議な事例の数々だ。

交霊会で「22歳で交通事故で死んだノエルと名乗るイギリス人男性が、ビー・ジーズにアドバイスをして、チャートにおける彼らの未来を予言したという。

「また、別のときには、グラスとアルファベットの文字を使ってドイツ人の男爵を呼び出したんだけど、うまくいかなかった。男爵は綴りが苦手だったのか、英語が喋れなかったのかだよね」

モーリスの気がかりはーー死。鼻、前歯の金。女の子と一緒にいるときに何か間違ったことをして恥をかくこと。クラブにいてじろじろ見られること。

「あれはいやだよねえ。昔はよくクラブに行ったんだけど、目立つのがいやなんだよ。もうそんなに行かなくなった。派手に遊んでると思われてるみたいだけど、そんなことないよ」

たしかに。モーリスは派手な遊び人ではない。

率直で、自信はあるけど、不安もある。衝動的でロマンチック、昔を懐かしむところもある。そんなモーリスは、これまで筆者が会った中で、いちばん大人で分別のある17歳である。それはまちがいない。

でも、派手な遊び人……それだけはないな。(Alan Smith)

毎度思いますが、当時の彼らは文字通り衝撃的に若い。「マサチューセッツ」が大ヒットして、ロールスロイスを持つ身分になって、まだ17歳です。

交霊会の話題は、他のインタビューでも出ていますが、不思議なものへの好奇心やオカルトへの興味も若さゆえかも。ただし、モーリスは「話を盛って面白くする名人」だったということなので、この辺については鵜呑みにしない方が良いかもしれませんね。ブライアン・エプスタインの霊と交信した話をロビンとモーリスがしているインタビューがありますので、いずれ機会があればご紹介しようと思います。

最後に記事中で話題になっているロレイン・エリソンの「ステイ・ウィズ・ミー」のリンクを貼っておきます。私はウォーカー・ブラザーズのバージョンで初めて知りましたが、原曲はこの人だったのですね。

{Bee Gees Days}

© 2009 - 2024 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。