【1978年2月米誌】ビー・ジーズ、ソングライティングを語る(Songwriter Magazine)(その1)

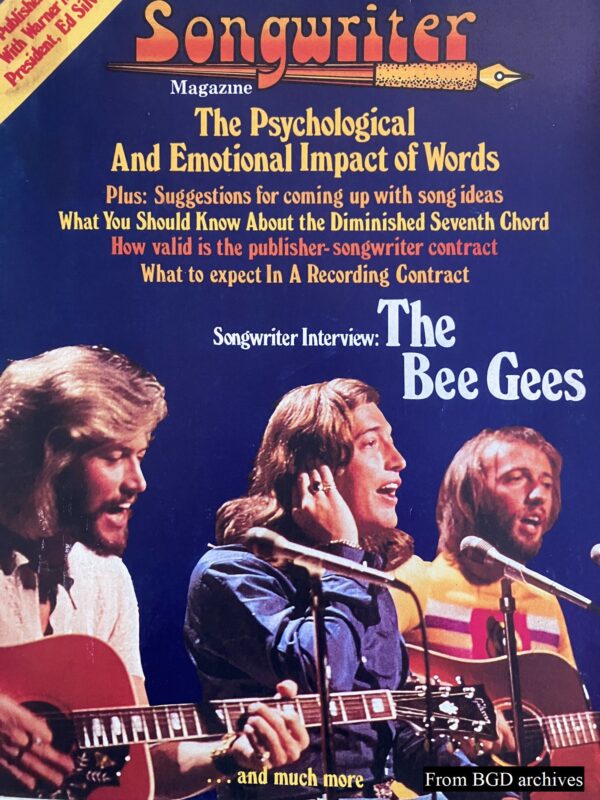

アメリカのSongwriter Magazineの1978年2月号のカバー・ストーリー、ソングライターとしてのビー・ジーズに焦点をあてたインタビューです。表紙の写真(1973年)は「ブーギ・チャイルド」の日本盤シングルのジャケットでもおなじみのもの。ちょっと長い記事なので、3回ぐらいに分けてご紹介しようと思います。

ビー・ジーズのレコードを聴けば、彼らのヴォーカルの力量のすごさは歴然としている。バリーとロビンが書いたサマンサ・サングの最新シングル「愛のエモーション」を聴いてみてほしい。このシングルにはビー・ジーズ自身がヴォーカル面で多大な貢献をしている(訳注 実際にはヴォーカルで参加しているのはバリーだけです)。歌いだしの切れの良さ、美しいハーモニー、完璧な安定感を聴けば、ギブ兄弟がヴォーカル・グループとしてダントツであることがわかる。けれども個人的には、ビー・ジーズの偉大さはソングライターとしての才能ゆえだと思っている。「ニューヨーク炭鉱の悲劇」「ホリデイ」「ラヴ・サムバディ」は1967年の作品だ。サイケデリック全盛の年だったが、ビー・ジーズのサウンドは際立っていて、人を惹きつける力があった。当時の僕は彼らのサウンドのファンだった。メロディアスな彼らのサウンドは、マーシャル・アンプを多用したブルー・チアーのようなグループの音楽から、ほっとひと息つかせてくれた。

1968年になると「マサチューセッツ」が(訳注 実際には1967年の作品です)、そして「獄中の手紙」が登場し、僕の確信は深まった。

そしてこれも1968年に「ジョーク」がヒットするにいたり、初めて僕は気がついた……彼らはすごいソングライターなんだ。

その後起こったすべてのことがこの”気づき”を裏付けてくれている。「ロンリー・デイ」「傷心の日々」「過ぎ去りし愛の夢」「ラン・トゥ・ミー」「ジャイヴ・トーキン」「ブロードウェイの夜」「ファニー」「ユー・シュッド・ビー・ダンシング」「偽りの愛」「ブーギ・チャイルド」「愛はきらめきの中に」、さらには最新シングル「ステイン・アライヴ」。最後にあげた2曲はジョン・トラボルタ主演の映画『サタデー・ナイト・フィーバー』に使われた曲だ。この映画にはバリー、ロビン、モーリスが書いた新曲がいくつも使われている。

さらに彼らのソングライターとしての才能を裏づけるのが、ギブ兄弟の曲をレコーディングしたアーティストの一覧である。タヴァレス(『サタデー・ナイト・フィーバー』に使われた「モア・ザン・ア・ウーマン」)、サマンサ・サング(先述の最新シングル「愛のエモーション」)、弟アンディ・ギブの全米ナンバーワン・ヒット「恋のときめき」。彼らの曲をカバーしたアーティストには枚挙のいとまがない……ロバータ・フラック、ホセ・フェリシアーノ、ジョニー・マティス、リタ・クーリッジ、グレン・キャンベル、イヴォンヌ・エリマン、ルーファス、リッチー・ヘヴンス、アル・グリーン、オリヴィア・ニュートン・ジョン、トム・ジョーンズ、エンゲルベルト・フンパーディンク、ニーナ・シモン、さらには不滅のエルヴィス・プレスリー。

立派なリストだ。であるから、1976年夏に当『ソングライター・マガジン(Songwriter Magazine)』誌の予約購読申込者の中にバリー・ギブの名前を見つけたときの僕の喜びをわかってもらえるだろう。その一か月後、ニューヨークのチャペル・ミュージックの広報部長ヴィヴィアン・フリードマンから電話が入った。チャペル社はビー・ジーズの曲を出版しているスティグウッド出版グループの仕事をしているのだが、彼女の用件は、とあるイギリスのグループに関する記事が欲しくはないか、というものだった。記事はロンドンのライターが書きますよ、という。

「グループの名前をお聞きしてもいいですか?」

「ビー・ジーズです」というのがヴィヴィアンの返事だった。

「いや、実は僕、かなり自己中でしてね」と僕は答えた。「この雑誌の仕事を非常に楽しんでいます。記事を書くことが創造面での欲求解消になっているんです。僕は長いことビー・ジーズのファンでして、彼らの才能を大変に尊敬しています。ですから、その記事を書く楽しみは是非僕のものにしたいのですが」

「よくわかりますとも」とヴィヴィアン。「ただ、彼らが次にいつロサンジェルス入りするかはわかりかねます」

「かまいません」と僕。「待ちますよ」

こうしたやりとりがあって1年半が過ぎた。その間、ヴィヴィアンとRSOの広報担当であるアンニ・アイヴィルとの間でさまざまな調整が行われ、ついに、バリー、ロビン、モーリスの三人が映画『サージャント・ペッパー』撮影のためにロサンジェルスにやってきたのだ。

昨年11月のある金曜日の午後のことだった。オフィスの電話が鳴った……アンニ・アイヴィルだった。

「彼ら、ちょうど『サージャント・ペッパー』のセットでの仕事が一段落したところで。いま家に帰っています。いま、インタビューしたいですか?」

「もちろんです!」 午後4時だった。「4時半にうかがいます、と彼らにつたえてください」

ビー・ジーズガビヴァリー・ヒルズで借りていた家に着くと、バリーとロビンが待つ居間に案内された。モーリスはあと何回か「撮りなおし」があって、映画のセットに足止めされているので、まずはバリーとロビンに取材することにした。

いかにもそれらしく、紅茶が出てきた。カップに紅茶を注ぎながら、バリーがソングライター誌を予約購読してくれたと知ったときには大変にうれしかった、という話をしたところ、「あれはですね」とバリーが説明してくれた。「モントリオールのレコーディング・スタジオに行ったときにソングライター誌を見て、”いやあ、これはいいアイディアだなあ!”と思ったんです。他の人たちはどうやって曲を書いているのか、とても楽しく読みました」

それから僕はローリング・ストーン誌でロビンの発言を読んだことも話した。「これまで誰にも僕たちの曲作りについて聞かれたためしがない。僕たちが曲を自作していることを知らない人もいる」というあれだ。

「その通りなんですよね」とロビンが言った。「1976年にBMIのソングライター・オブ・ジ・イヤーに選ばれたのに、プレイボーイ誌の投票では僕たちの名前さえあがらなかった」

「プレイボーイ誌の人気投票では、ソングライターとして僕たちの名前が出もしなかったんですよ」とバリーが付け加えた。「なんだかなあ…という感じです。過去2年間作品を発表してないようなアーティストの名前もあがっていたのにね。大変に尊敬するアーティストではありますが、この1年の活動に基づいた投票に、何も発表してない人がどうして入るのかわからない。

”ジャイヴ・トーキン”以降、僕たちはプラチナアルバムを3枚出していて、そのどれも自作曲で埋めています。他のアーティストが僕たちの作品でヒットを飛ばしてくれてもいる。だけどあの投票では僕たちの名前があがりさえもしなかった」

「原則の問題ですよ」とロビン。「投票なんてものが個人的にどれほどの意味を持つか持たないかということとは別問題です」

ビー・ジーズにとってソングライティングは特別に大切なものであり、真剣な問題なのだということは明白だった。実際、取材をしていて、彼らがプロとしての人生についていかにシリアスであり、ビジネスライクであるかを感じ取ることができた。人間としてのギブ兄弟はどうかというと、彼らは生れついてのギャグ人間のようで、一緒に過ごした時間の中でもそれを存分に目撃することができた。セットでの撮影を終えたモーリスも帰ってきて加わると、彼はふたごの兄のロビンや長兄のバリーよりもやや芸域が広いコメディアンであることがわかった。これは『サージャント・ペッパー』が楽しみである。彼らに会ったときの経験からすると、彼らの演技はかなり自然ですごく楽しいものなんじゃないかという気がしている。

ところで発端は? どうして曲を書いたり、演奏したりするようになったのですか?

「ぼくが10歳ぐらい、ロビンとモーリスが7歳ぐらいだったときに、一緒に曲を書き始めました。たしかに曲を作るにはちょっと早すぎる年齢だったし、書いた曲もほんとたいしたことなかったんです。”Turtle Dove”という曲を書いて、それから1年ぐらい経ってから”Let Me Love You”という曲を書きました。まだ子どもで、家にいたときに、”曲を書こうか”って思ったんですよね。

僕たちは8歳と5歳だったころからごく自然にスリー・パート・ハーモニーで歌っていました。どうしてそんな風に歌えたか、誰にもわからず、中でも僕たち自身がいちばんわかってなかった。とにかく自分たちが何をやっているかもわからずに、そんな風に歌っていた。ぼくはチーズの箱に針金をまきつけていました…それが楽器でね。だけどなんとなく、”君たちはこれから生涯ステージで歌っていくことになるよ”って言われてる感じがありました。自分たちが何をするのか、迷う余地はなかった。どこを目指すのか、何をしたいのか、僕たちには子どものころからわかっていました」

「僕たちはイングランドのマン島で生まれました」とロビンが説明してくれた。「それからオーストラリアに連れていかれて、何年か暮らしたけど、ついにいやになって離れたんです」

「オーストラリアからはツアーをしてくれという依頼があります」とバリー。「ビー・ジーズはオーストラリア出身じゃないか、って。たしかにオーストラリアは僕たちにとって良いこともあったけれど、同時に嫌な後味が残りもしました。その理由はすぐにお話しします」

「オーストラリアでの最初のヒットは何ですか?」とこちらは尋ねた。

「オーストラリアのシドニーでの僕たちの最初のヒットは”Wine and Women”という曲でした」とロビン。「だけど売れるようにするために、僕たちは自分でレコード屋で買占めるしかなかった。僕たち、曲を売るイメージじゃなかったんですよね。子どもすぎたから。今ならね、レコードがヒットしさえすれば、年齢が障害になるということはない時代だけど、当時は18歳ぐらいじゃないとヒットを出すというのは問題外だった。当時の僕たちはティーンエージャーでさえなかった。まあ、バリーがその年齢に近づきつつはあったけど」(訳注 ティーンエージャーは”十代”と訳されたりすることがありますが、実際には年齢の語尾に”ティーン(teen)”と付く13歳(thirteen)から19歳(nineteen)までの年齢を指しています。もっともこのロビンの回想はそういう意味では間違っていて、”Wine and Women”は1965年の曲ですから、バリーは19歳、ロビンとモーリスは16歳ということになります。デビュー曲の”The Three Kisses of Love”と”The Battle of the Blue and the Grey”の段階ですでにふたごも13歳(つまりティーン)ではあります。ただ当時の彼らのイメージがオーストラリアの大衆にとっては”子ども”過ぎて苦戦したというのは事実でしょう)

「それで、僕ら、シドニーの市庁舎にファンクラブのメンバーを集めたんです。ほんの10人ぐらいなんですけど。ザ・ビー・ジーズ・ファンクラブね」

「で、全員にお金を渡しました」とバリーが告白する。「200ポンドぐらい、かき集めてあったんです。400米ドルぐらいですね。そして、ファンクラブの面々を街の有名店やデパートに送り出して、僕たちのレコードを買ってもらいました」

「ラジオ局がデータ作成の参考にしているレコード屋に行くんだよ、って指示してね」とロビン。「算術の初歩ですよ。チャート入りするにはどうするか? 答えは、レコードを売る! ではラジオ局はどの曲が売れているかをどうやって知るのか? ラジオ局は有名店やデパートに電話して、どの曲が売れているのか聞くんだろう、というのが僕たちの推理。だからそういう店でファンクラブの人たちに僕たちのレコードを買ってもらった」

「何枚ぐらい買わなくちゃならなかったんですか?」

「だいたい400枚。週末の間にね」とバリー。「ラジオ局がどのタイミングでレコード店からデータを集めてチャートを作るのか、レコード会社の人たちから聞き出していました」

「400枚もレコードを買うお金はいったいどこから?」若き彼らのビジネスマンぶりに感心して、僕はこう質問した。

「借金です」というのが単純明快なバリーの返答だった。

さて、ロビンが話を続ける。「当時、シドニー最大のラジオ局だったTUEがチャートを作成するのはいつか、情報を探ってありました。チャート作成が行なわれるのは火曜日。チャートは火曜日の夜に印刷されて、水曜日には各店で発表されていた。そこで僕たちは金曜日に集まりました。火曜日のデータに反映されるには週末の打り上げの伸びがポイントだったからです」

「誰も僕たちのレコードを買ってくれてなかった」とバリー。

「その週末の次の火曜日、僕たちの曲は30位でチャート入りしました。計画通りにね」と、ロビンがちらっと楽しそうな勝ち誇った様子でいう。「で、ラジオでかかる回数が増えた。ラジオでかかればレコードを買ってもらえる。確かにインチキではあるんですが、PRにお金をかけるのは普通のことでしょ?」

「インチキじゃないよ」とバリーが反論する。「物を買ってもらうためにはお金を払って新聞に全面広告を打ったりするわけだ。だから僕たちは宣伝費をレコード店で使ったわけです」

「だったらね、レコードを買ってもらうために新聞に広告費を払うのがインチキだよ」とロビンが反論する。「で、自分で自分のレコードをレコード屋で買うのはインチキ・インチキだ!」(By Paul Baratta)

このエピソードを彼らはあちこちで話題にしていますが、まるで『エミールと探偵たち』とかケストナーの作品群にでも出てきそうなストーリーです。もし彼らの子ども時代も映画に登場するなら、市庁舎に集まって”陰謀”を企てている場面などもあったら楽しいですね。若きバリーがポケットから、おもむろに札束を取り出してファン・クラブのメンバーに配る。で、翌週の火曜日に3人が自宅のベッドの上で新聞を広げて目をきらきらさせながらチャート情報を見ているのでした!

このインタビューは1977年秋のもの。この段階でバリーも「ビー・ジーズが正当に評価されていない(ソングライターとして)」ということをかなり気にしていたし、口にも出していたことがわかります。時が流れるにつれて、バリーはこの点については淡々としていったというか、「意見は人それぞれだし」とある意味、理解を得ることをあきらめていったような気配があります。でもロビンは最晩年にいたるまで、ビー・ジーズの評価については大いに不満を語り続けました。ここでふたりが一緒にプレイボーイ誌の投票について不平を言ったりしているのは、そういう意味では感慨深く思われます。

それにしても、4時に電話をもらって、「4時半に行きます」と言えるPaul Baratta氏もすごい! それだけビー・ジーズを高く評価していたのだということでしょうが、プロとしてのフットワークの軽さもすごいですね!

<その2に続きます>

(Thanks: Yamachan)

{Bee Gees Days}

© 2009 - 2025 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。