ロビン・ギブ、『タイタニック号への思いがぼくを救ってくれた』(その1)

|

日曜紙としては英国最大の発行部数を誇る「Mail On Sunday」紙の2012年1月22号に掲載された『タイタニック・レクイエム』特集を2~3回に分けてご紹介します。

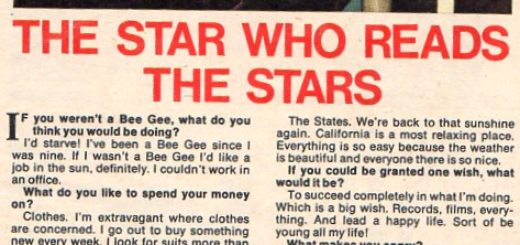

「タイタニック号への思いがぼくを救ってくれた」(ロビン・ギブ)と題されたこの記事は「Mail On Sunday」紙の「レビュー」欄に掲載されました。表紙に加えて見開き(右写真)2ページ+半ページの長文記事で、ロビンがタイタニック号への思いを語る内容です。

版権の関係で全訳はできませんので、以下に簡単にまとめてご紹介します。

タイタニック号の名前ほど人の心に訴えかける名前は少ないでしょう。大きな悲劇に終わったあの処女航海は、100年の時を経た今も、近代史上の大きな悲劇として語り伝えられています。ぼくたちはみんなタイタニック号と氷山の物語を聞いて育ちました。そして中でもぼくはこの船に対してほとんどマニアックといってもいい興味を抱いてきました。

あの事故から今年で100年になるわけですが、今回の作品はこれまで長い間ポップミュージックの世界で仕事をしてきたぼくにとっても大きな意味のあ るものです。まず、これはぼくにとって初めてのクラシック音楽の作品です。同時に一番下の息子RJ(ロビン・ジョン)との共作という意味で、夢にも思わな かったような家族との共作が実現した作品でもあります。

この作品はタイタニック号を造った人たちや乗客、そして北大西洋で多くの人の命を奪ったあの恐ろしい事故を思って作られました。決して沈まないと思われた豪華客船が海に沈んだとき、自然の脅威の前に人の力がいかに小さなものかを改めて思わされます。

この『レクイエム』作りはぼくにとって心身面、経済面でも大きな投資でした。さらにまた非常に難しい時期の作業でもありました。なんでこんな大仕事に取り組んだんだ、と不思議に思う人も多いでしょう。たしかにビージーズのことしか知らない人にとって、ロイヤルフィルのために作られたこのオーケストラ 曲はびっくりするようなものだろうと思います。

けれどもぼくにとって、これは心からやってみたい、やらずにはいられない仕事でした。

第一に、ぼくは大きな事故に出会うというのがどんな経験であるかを身をもって知っています。南ロンドンのルイシャムで起きたヘザー・グリーンの列車 事故。あれから長い年月が過ぎたいまでも、ぼくはあの体験を忘れることができない。あの事故はぼくという人間を永遠に変えてしまいました。1967年11 月5日夕刻、49名が亡くなり、数百名が負傷した。中にはとても重い傷をおった人たちもいました…。

ぼくは17歳。(弟のモーリスと兄のバリーと一緒に歌った)「マサチューセッツ」がヒットしたばかりで、得意の絶頂にいました。夜空には花火が上 がっていました(訳注:たまたまこの夜はイギリスで花火をあげるガイ・フォークス・デーにあたっています)。婚約者のモリー(のちにぼくの最初の妻になり ます)とぼくはヘイスティングズからロンドン行きの列車に乗っていました。幸い、「マサチューセッツ」がヒットしたおかげで一等車に乗る余裕があったので すが、それがぼくたちの命を救ったのかもしれません。

ぼくはその朝早くベルリンから飛行機で帰国したばかりでした。列車に乗りこみながら、モリーが「あなた、飛行機にしょっちゅう乗ってるんだから、旅 行保険に入らなきゃ」なんて言っていました。その後のできごとを思うと皮肉なものです。それからぼくたちは向かい合わせに座りました。ぼくはレインコート にトリルビー帽、モリーは毛皮の襟がついた緑と白のコート姿でした。

ルイシャムを過ぎてすぐに、なんだか列車に岩があたるような音がしたんです。びっくりしてあたりを見回し、モリーに「事故だよ」と言ったのですが、 お母さんがヘイスティングズに住んでいるのでこの路線に乗り慣れていたモリーは信じませんでした。でもぼくは事故になるという確信があったので、非常用 コードを引っ張ろうとしたのですが、その前に明かりが消えました。

あとで知ったのですが、そのときのぼくたちは時速90マイルで吹っ飛んでいるところだったんです。車両が傾き、ガラスのかけらがナイヤガラの滝のよ うにどっと降りかかってきました。当時はロングヘアだったので、髪にガラスのかけらがからまってしまって、取るのに何日もかかりました。

それから鋼鉄の線路が窓を突き抜けて、ぼくの顔すれすれに吹っ飛んでいきました。立っている場所があと数センチ前だったら、首が飛んでいたでしょ う。それに列車の最前部にある一等車ではなく、ぽっきりと折れた真中の二等車にいたら、死ぬか大けがをしていた可能性が高いと思います。

列車が止まりました。モリーとぼくが割れた窓から見ると、他の車両が土手や道路に逆さまになったり、横倒しになったりしているのが影絵のように見え ました。ふたりとも油だらけでしたが無事でした。まわり中で叫び声やうめき声がしていた。ぼくたちはどうにか窓から這い出して、ぼくは他の人が車両から出 るのに手を貸しました。できるだけのことをしたのに、頑として外に出ようとしない年配のご婦人もいました。切符を固くにぎりしめて、チャリングクロスまで の切符を持っているから着くまでは降りない、というのです。結局、救助隊が彼女を助け出しました。

この間中、空には花火が上がっていました。連れていかれた病院は戦場さながらで、大けがをした人たちが次々に担架で運びこまれていました。

ぼくには耐えられなかった。自分の無力を思い知らされていたたまれなくなり、モリーと一緒に病院を出ると、まずマネージャーのロバート・スティグ ウッドのロンドン宅へ行ってから、バッキンガムシャーのぼくの両親のところへ行きました。あとになってからぼくは反動で泣き始め、泣いて泣いて、泣き止む ことができませんでした。

いつも通りに音楽の仕事に取りかかったことがぼくを救ってくれました。これまでも災害を題材にしたことはありました。「ニューヨーク炭鉱の悲劇」は アベルヴァンの事故に想を得て書いた作品です。でもヘザー・グリーンの事故については書けなかった。あの事故を思い出すのも耐えられないぐらいだったからで す。夢に見ることさえできませんでした。

ヘザー・グリーンの事故を体験したからタイタニック号の悲劇がわかると言うつもりはありません。でもタイタニック号の乗客の気持ちが、ぼくには少 しだけわかるような気がするのです。ぼくも大きな悲劇を経験し、強い共感を感じるからです。人の命がどれほどはかないものか、ぼくは見てしまった。

人の命のはかなさについては、この何か月かの間もとても強く感じていました。とても苦しい時期だったからです。ぼく自身が危険な状態にあったのですが、幸い、今はだいぶ良くなってきました。

約18カ月の間、大腸炎に苦しんだあげく、大腸がんが肝臓に転移しているという診断を受けたのです。その結果、抗がん剤治療を受けたのですが、主治医によれば経過は「素晴らしい」ということです。確かにやつれましたが、不思議と自分が重い病気だという気はしませんでした。

今度も音楽がぼくを救ってくれました。タイタニックへの思いを音楽に託すことで、健康を取り戻すことができたのです。また、息子のRJと一緒に仕事ができたのも夢のような経験でした。

一緒に仕事をするとき、ぼくたちは単なる親子以上の「ソウルメイト」になります。ちょうど兄のバリーや弟のモーリスと仕事をしたときのようです。ぼ くたちはよく、「三つの体にひとつの魂が宿ったみたいだ」なんていって、お互いが考えていることが手に取るようにわかったりしたものです。

RJはキーボードとトランペットを演奏しますが、ミュージシャンになってくれるとは夢にも思っていませんでした。好きな分野で成功してほしいとは思っていま したが、ぼくの方でプレッシャーをかけたりしたことはありません。ところがRJにはメロディの才能がありました。楽譜は読めるけれど、 楽譜が読めないぼくやバリーやモーリスと同じように自由に耳から作曲する方が好みです。子どものころからぼくがスタジオでレコーディングする姿に身近で親 しんできたので、音楽に対する熱意と愛情を自然に身につけてくれました。

(その2に続きます)

© 2009 - 2026 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。