【2024年5月】ビー・ジーズがグランジ・ロックに与えた影響

ビー・ジーズがグランジ・ロックに与えた影響について、少し前にご紹介したジョン・レノン関連の記事と同じくFar Out Magazineからご紹介します(Faroutmagazine.co.uk、2024年5月5日付)。筆者も同じTim Coffman氏。渋いヴォーカルがトム・ウェイツやレナード・コーエンに比較されることも多かったグランジ・ロックの雄マーク・ラネガン(1964年11月25日~2022年2月22日)はバリー・ギブに心酔していた(!)そうです。

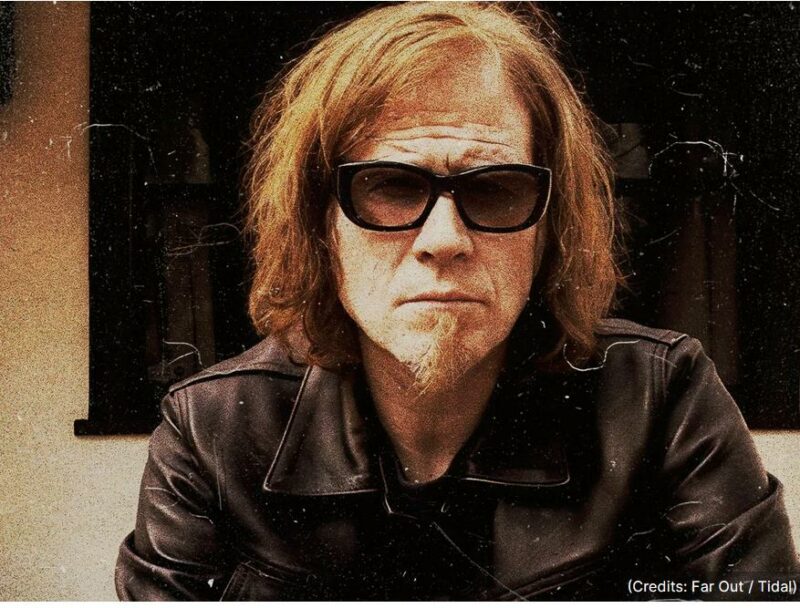

マーク・ラネガン(Far Out Magazine記事より)

グランジ・ミュージックの名曲のほとんどが”痛み”の曲である。1990年代はじめにシアトルから出てきたバンドの大半がお決まりのラブソングではなく内面の葛藤を歌っていたりする。それにグランジのようなジャンルに行きつくには、まず最初に偉大なクラシック・ロックを聴きこんでいたはずなのだが、マーク・ラネガンにいわせれば、バリー・ギブこそが歴代の偉大なソングライターたちと肩を並べる存在なのだった。いいや、見間違いなんかじゃない。「Nearly Lost You」みたいな曲を書き、シアトル・シーンで最もダークなソロ・アルバムのいくつかを生んだこの男が、実はビー・ジーズのレコードを何枚も持っていたりするのだ。そのことにいささか違和感を覚える人がいたら、ここでひとつはっきりさせておこう。ビー・ジーズの音楽は犯罪的なまでに過小評価されているのである。

いまだに『サタデー・ナイト・フィーバー』のせいで彼らを聴こうともしない無知なファンも存在するが、ビー・ジーズは初期にはまったくの別もののグループだった。スタートは少し遅かったかもしれないが、彼らの最初の何枚かのアルバムのサウンドは、ブリティッシュ・インヴェイジョンがまだ元気盛んだった時代に聴き手をつれもどしてくれる。

ビー・ジーズのベスト盤を手に取れば、「ラヴ・サムバディ」や「ジョーク」のようなアンセムをはじめ、当時の最高のソングライティングを聴くことができる。『サタデー・ナイト・フィーバー』はいまだにネタ扱いされているが、「愛はきらめきの中に」や「ステイン・アライヴ」のような曲がいまだに生き残っているのは、とにかくそれだけ優れた曲だからだ。

ラネガンは、バリー・ギブは歴代最高のソングライターのひとりに数えられるべき存在だという。「バリー・ギブはジョン・レノン、ジミ・ヘンドリックス、デヴィッド・ボウイ、ボブ・ディランなどに匹敵する天才だが、ビー・ジーズだけでなく他のバンドのために彼が書いた信じられないほど素晴らしい感動的なヒットがどれだけたくさんあるか、その驚異的な数を思えば、別格と言ってもいい」

ビー・ジーズが受けてきた栄誉の数々を見ると、ビージーズはグランジ・シーンが聴くタイプの音楽とは正反対のように思うかもしれないが、ビー・ジーズにはもっともっと違う面がある。メロディ・ライターとしてのバリー・ギブの天与の才が、スクリーミング・トゥリーズのカタログでポップなフックを披露しているラネガンをはじめとするグランジ・ロッカーたちに知らぬ間に影響していた可能性が高いのである。

ニルヴァーナのファンは認めたくないかもしれないが、ニルヴァーナのもっとも有名な作品のすべてにディスコの影響が感じられる。ニルヴァーナのドラマーであるデイヴ・グロールの演奏からジョン・ボーナムの影響を聴きとるのは簡単だが、GAPバンドやカメオのような古典的なR&Bグループの本質的な要素もまたニルヴァーナのレコードから聴きとれるのである。

ビージーズのようなグループは、シンガーソングライターというジャンルの巨人としての座と、70年代最大のディスコ・スターとしての座の両方につく資格がある。ビー・ジーズをあからさまに拒絶したがる風潮があるが、≪人気があること≫イコール≪低俗な音楽≫じゃない。単に、彼らは大勢の人の心に響くドンピシャリのサウンドを見つけた、ということではないのか。

≪人気があること≫イコール≪低俗な音楽≫じゃない!

いいなあ。少し前にAmazonの『サタデー・ナイト・フィーバー』のレビューで同様のことを書いていらっしゃる方がいて感動しました。(これについては他でも書いたかもしれません)その方は、あまり流行っているので、「おバカで能天気で中身のないディスコ映画に違いない」と思い込んでずっとこの映画を敬遠していたというのですが、実際に見たら成長の過程のつらさや当時のアメリカの状況に真正面から取り組んだ深い内容の映画で、若きトラボルタが体現している純粋さもビー・ジーズの音楽も素晴らしかった、というようなことを書いていらっしゃいました。

そしてそう、映画『ビー・ジーズ 栄光の軌跡』でも語られたように≪人気があること≫イコール≪低俗(おバカで無内容)≫という視点は確実に存在し、ビー・ジーズのキャリアを根底から傷つけたと思います。悲しい物語です。

この記事の論調から筆者であるTim Coffman氏は明らかにビー・ジーズのサポーターであると思われます。ただ、タイミング的にはこれから彼らの映画が作られるというところですから、これはパラマウントやキャピトルが展開しようとしている一大キャンペーンの一環かもなあ、という気もしなくはありません。ひょっとしてCoffman氏は(実際にビー・ジーズが好きではあるだろうけど)雇われてビー・ジーズを褒めてもいるんじゃないか、という気もしてしまうのです。まあ、タイミングがタイミングですからね。

ここで紹介されているラネガンの発言は、fredperry.comからの抜粋のようです。マーク・ラネガンが音楽的に影響を受けたアーティストなどについて語る内容の長文インタビューです。そしてうれしいことに、上で紹介したFar Out Magazineの記事では「ビー・ジーズ=バリー」という感じに読めるのですが、実際のラネガンの発言は(さらにうれしいことに!!)次のようなものでした。

質問:「え~、意外」と言われそうなお気に入りの曲は?

ビー・ジーズの「Too Much Heaven」。バリー・ギブはジョン・レノン、ジミ・ヘンドリックス、デヴィッド・ボウイ、ボブ・ディランなどに匹敵する天才だが、ビー・ジーズだけでなく他のバンドのために彼が書いた信じられないほど素晴らしい感動的なヒットがどれだけたくさんあるか、その驚異的な数を思えば、別格の存在と言っていい。ギブ兄弟がまだティーンエージャーだったころに録音されたビー・ジーズの初期のレコードから、ディスコ時代を経てその先の時代までずっとなんだもんね。ビー・ジーズは大勢と一線を画して独自の世界を持っている。マン島生れの子どもたちが、50年代後半から60年代前半に音楽をやりはじめて、オーストラリアのクイーンズランド経由で、バリーのソングライティングとバリー自身と弟ロビンの唯一無二の声を武器にして大成功を収めたんだ。

あー、これいいなあ。ラネガンは本当にビー・ジーズが好きで聴きこんでいたのだろう、ということが感じられます。バリーのソングライティング(というより、実際にはバリー単独の作品もあるけれど、ロビン&モーリスも一緒のライティングチームです)だけでなく、バリーとロビンの個性的な声も彼らの独自の世界に貢献していたこと、何よりもビー・ジーズがその独特の経歴から独自の世界を築き上げていったこと、に言及している点に愛情が感じられます。まあ、ソングライティングがバリー独りの力であるように発言している点、さらにはモーリスの名前がまったく出ていないのはなんとも残念ではありますが。

ビー・ジーズが独特な育ち方をして、”本国”から離れたオーストラリアで大人になったことから、彼らにはメインストリームと一線を画した独特の個性があることについては、最近大部の研究書「Bee Gees:Children of the World」を著したBob Stanleyもロビンのボックスセットのライナーなどでもくりかえし言及しています。(Bob Stanleyのこの本をはじめ、最近何冊か本格的な研究書や評伝が英米で出版されており、まだ紹介が追いついていない現状ですが、近いうちに詳細をご紹介したいと思っています)

いずれにせよ、ビー・ジーズを売り上げやチャート順位を離れて本格的に論じる流れが出てきたのは本当にうれしいことですね。

{Bee Gees Days}

© 2009 - 2026 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。