【1978年7月号】ビージーズHit Parader誌傑作インタビュー

|

フィーバーの真っ最中に米Hit Parader誌1978年7月号に掲載されたカバーストーリーです

3年の時をさかのぼって1975年初夏のMain Courseツアーのおりのインタビューを再構成したものですが、マネージャーのディック・アシュビーが「彼らをインタビューするならひとりひとり別にした方がいい。三人そろうと『お笑い三人組』になってしまう」といった意味がよくわかるような傑作なやりとりです。以下に簡単にまとめてみました。

ビージーズのお笑いタイム

初めて「New York Mining Disaster 1941」を聞いたのは1966年だったと思う。すぐにビージーズのファーストアルバムを買いに行った。(いい買い物だった。「To Love Somebody」や「I Can’t See Nobody」なんかも入っていたからだ) そしてたちまちファンになった。

かつてビージーズはバリー、ロビン、モーリスのギブ三兄弟に加えてギタリストのヴィンス・メローニーとドラマーのコリン・ピーターセンからなるバンドだった。モーリスは(今と同じで)当時からベースをひき、バリーはギターをひいていた。ロビンはピアノをひくこともあった。そして古典となった1968年のアルバム『Idea』の後、ドラマーが去り、彼らは四人組になった。まもなく今度は三人になった。ギブ三兄弟だけが残ったのである。その一方で、『Idea』からシングルカットされた「I’ve Gotta Get A Message To You」や「I Started A Joke」はミリオンセラーになった。

1969年にはロビン・ギブが兄と弟を離れて『Robin’s Reign』というソロアルバムを出した。これはひどい出来で、本人も出さなきゃよかったと思っているアルバムだ。モーリスとバリーはデュオのビージーズとして『Cucumber Castle』を出した。しかしその後で、このふたりもビージーズとしての活動に正式に幕を引き、ソロでシングルを出した(ソロアルバムを出すところまではいかなかった)。

1971年には、ばらばらでやるよりそろっていた方がいいということが歴然としてきていたので、ギブ三兄弟でビージーズを再結成した。その結果、アルバム『2 Years On』からのシングル「Lonely Days」がまたたく間にゴールドディスクを獲得。

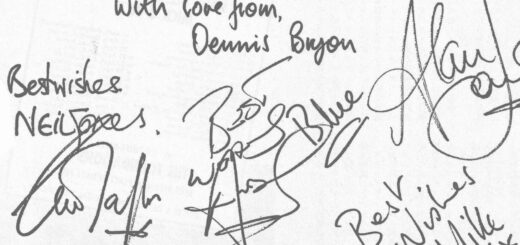

しかし続く4年間はビージーズ冬の時代だった。シングルヒットも出ず、アルバムも売れない。ところが1975年にビージーズは新たなバンドを引っさげて登場した。ブルー・ウィーバーをキーボードに、デニス・ブライオンをドラムスに、アラン・ケンドールをリードギターに迎えたのである。こうしてアリフ・マーディンのプロデュースのもと、今や伝説となった『Main Course』が生れた。

ここで何が起きたか、それが大きい。このアルバムとツアーこそギブ兄弟にとってのターニングポイントだったのだ。

現在、彼らは映画のサントラ(『Saturday Night Fever』と『Sgt. Pepper』)を出してプラチナディスクを記録し、(本人たちをふくめて)誰ひとり夢にさえ見なかったような大成功を収めている。

そんな今だからこそ、1975年の5月にクリーブランドのラジオ局でしたこのインタビューに特別な意味があるように思えるのだ。土曜の午後のことだった。ギブ三兄弟はジョークを飛ばしまくり、ノリにノッていた。ぼく自身も忘れられないような、前代未聞の傑作インタビューだった。

皮肉なことに、『Main Course』は出たばかりで、彼ら自身もアルバムの手ごたえをまだ感じとっていなかった。翌晩のコンサートにも500人しか入らなかった。今のビージーズなら笑い飛ばせるようなコンサートだ。でも忘れられないような素晴らしいコンサートだった。そしてそれより何より忘れられないのが、ぼくが「ビージーズのお笑いタイム」と呼んできたあのインタビューである。

さて、その一部を以下にご紹介しよう。

**********

Q: ビージーズとして一番古い思い出は何かな? まじめに頼むよ。

B: オーストラリアで13枚ばかりレコードを出して、そのぜーんぶがぽしゃった。まるで、ぱっとしなかった。

M: で、おれたちの方がぱっと出ようってことになった。オーストラリアも良かったけどね。修行になったからね。レコーディングとかいっぱいしたから。イギリスに向けてのトレーニングになった。おかげでロビンもオリンピックの800で金がとれた。

B: オーストラリアはいい基礎練習になった。レコードを出す前に大人向けのクラブで演奏したよ。

M: そう。子ども相手をする前にまずはアダルト志向。

Q: グループとして20年やっている中で一番変わったのは?

M: 下着だね。おれの髪の毛も減ったな。それにトシも食った。おれたちの音楽も変わった…。

R: でも下着は微妙な匂い加減をキープするために毎日替える必要がある。

M: とにかく音楽は変わったし、これからも変わり続けると思う。

Q: 当初は五人だったよね。あとのふたりはどうしたの?

M: 追い出してやったぜ。

B: おふくろと親父のことかな? 親父ならまだそこにいるけど。

Q: それはわかってるよ。ヴィンスとコリンのことを言ってるんだけど。

B: ああ、コリンなら自分の道を行きたいっていってね。まだこの業界にいるはずだ。最後が悪くて、ぼくたちを訴えようとしたりした。ヴィンスとはまだ友だちだ。彼はブルースがやりたかったんだ。エリック・クラプトンとかああいう感じのブルースね。ヴィンスとは気持よく別れた。

R: 妙な時代だった。ピリピリしてたから、今にして思うと笑うしかない。

Q: ビージーズがバンド形式に戻ってオーケストラをバックに歌うのをやめたのはなぜ?

M: 金がなくなった。(すでにロビンは床をころげまわって大笑い中)

B: 実をいえば、1年ぐらい前にオーケストラなしの方がいろんなことができるってわかったんで。

R: それに、金もなくなった。

B: ハーモニー以外にもいろいろできるって気がついたんだよ。ぼくたちはR&B好きだったのに、これまでは聞き手の側にその用意がなかった。今は聞く側にも興味が生れていると思う。

M: おれたちもずっとR&Bがやりたかった。

R: パターンにはまってたよね。ぼくたちはライターなんだし、ライターは同じところにとどまっていてはいけない。実際、いろんな形式で書けるんだし、書いてみたい。

Q: 「Jive Talkin’」はすごーくファンキーでアメリカ的だよね。

B: その通り。今はこれまでになくアメリカ音楽の影響を受けている。書き手として他の書き手から刺激を受ける必要がある。どんな人だって刺激になるよ。

R: 現状ではイギリスの音楽はかなりちんまりとしちゃってる。真に独創的なものがない。

M: 前にも言ったけど、おれたちはずっとパフォーマーでもあった。これまで出したレコードの全部で、おれはベースをやってるし、バリーはギターをひいてる。おれはキーボードもやる。ずっとやりたかったことなんだ。新しい曲をやるほうが楽しい。

Q: ロビン、君は一度脱退してるけど、それはなぜ?

R: 軽い結核の症状が出てね、療養所に入ってた。

Q: もうちょっとまじめに答えてよ。

R: オーケー。まずぼくは軽い結核の症状が出たし、おまけに全員の音楽的志向も食い違ったとか、まあ、そんなとこ。

Q: 再結成のきっかけと理由は?

M: 全員が結核になって療養所で再会した。(そばで新聞を読んでいた父親が頭を抱えて呻き始めた)

B: 結局、全員の目標が同じとわかったんで、じゃ、一緒にやったほうがいい、ということになった。

M: それにね、おかしな話だけど、それぞれのソロの曲で、歌にハーモニーをつけると、どれも結局ビージーズっぽく、三人っぽく聞こえちゃったんだよね。

Q: 今でもグループとして一緒にいるのはなぜなのかな? 兄弟だから?

M: 変人だから。

B: そう、兄弟だから。これまでキャリアの浮き沈みをさんざん経験してきた。兄弟としてだけでなく、グループとしてね。だからこそ共通点も多い。今度はしっかりやりたいと思っている。

Q: グループが番クリエーティブだった時期っていつかな?

M: 実はそれって今だと思う。ほんとの話。だけど、一番すごかったのは、また一緒に戻ってピアノを囲んで「Lonely Days」を書いたときかな。いやあ、あれは良かったね。あの曲はアメリカでもナンバーワンになった。あんなに嬉しかったことってなかった。15ヶ月ばかり離れ離れになっていて、また一緒になれて、しかも最初に書いてレコーディングした曲が1位だからね。

B: でもぼくはあの時が一番ノッてたとは思わない。シングルは良かったけど、『2 Years On』はアルバムとしてはそれほどでもなかったから。

Q: エンターテーナーの中には…。

M: へえ、他にもエンターテーナーがいるんだ?

Q: ちょっとだまっててよ、モーリス! あのね、君たちの曲をやったアーティストがたくさんいるよね。中で気にいったカバーはある?

M: そうだなあ、ディーン・マーティン、ホセ・フェリシアーノ、アンディ・ウィリアムス、それに…。

B: ホセ・フェリシアーノの「Gotta Get A Message」は良かった。アンディ・ウィリアムスがやってる何曲かもいいよね。

Q: 『Odessa』は当時としては大胆なコンセプトアルバムだったよね。現時点で、あのアルバムをどう思う?

M: ジャケットがいいんじゃない。

R: 難しいなあ、昔のアルバムのことはあまり考えないから。ぼくたちの特定のアルバムが人生の特定の時期と切り離せないものになっているという人がたくさんいる。もちろん、ぼくたちだって昔の作品をけなすつもりはない。だけど書く人間としては過去よりも未来を志向したいじゃないか。レコードを買う側の人間にとっては違うだろうけどね。脚本家に向かって、『Sanford and Son(訳注:NBCテレビのコメディ)が大好きでしたよ』って言っても、今の彼は別の作品を執筆中、とかさ。うーん、こりゃたとえが悪いな…。

M: (ロビンに向かって)なんっちゅうアホなことを。

B: アホなことならまだまだ、ありまっせ。

Q: モーリス、グループの中では君だけがカントリーとかに興味がありそうだよね。ロビンやバリーとは一味違う曲を書いてるじゃない?

M: そう、何ていうかまあ、おれはそういう人間だ。何といわれても、それがおれだ。 いや、まじめな話、おれ、ファンキーな音やアップテンポの曲が好きなんだ。ロビンは青春の憂いタイプ、悲し~くて無意味。ロビンは神が音楽へ遣わされた賜物さ、はっはっはっ。バリーときたら、これまたあまりにも「ラヴ・サムバディ」過ぎちゃうし。で、そういうおれたちを合わせてよく混ぜると、クズのできあがり、ときたもんだ。これからは個別に曲を書くと思う、そうするとビーチボーイズみたいな音楽になるかもな。

Q: 「Jive Talkin’」はすごい曲だよね。曲が生れたきっかけは?

B: あの曲はクライテリア・スタジオからレコーディング期間中に滞在していたオーシャン・ブールヴァード461番地へ戻る途中の車の中で書いた。スタジオで曲を仕上げてプロデューサーのアリフ・マーディンに聞かせると、『ジャイブ・トーキンっていう表現がアメリカではどんな意味で使われてるか知ってるかい?』って言われた。知らないって答えると教えてくれたので、つじつまを合わせるために歌詞を変えたよ。だからコーラスの出だしが『Jive Talkin’のこと、思い違いしてた(Jive talkin’ so misunderstood)』っていうんだよ。

Q: 今のビージーズがすごく今風でディスコでダンサブルなのはなぜ? 金がなくなったからとは言わせないよ。

R: 今日の気分で書くしかない。明日の気分では書けない。問題はぼくたちが過去の気分で書いていたということだった。

B: しばらく時流から外れてた時期があるからね。

M: 他の人がおれたちの曲をやるとすごく今っぽかったのにさ。だからおれたちも今っぽくやる時期だった。

B: 今は完全にノッている。やりたいことはわかっているし、やるつもり。大変だろうけど、ぼくたちもいつも回りを見て曲のアイディアを集めている。今はみんなが踊る時代だから、ぼくたちの曲でも踊れるようであってほしい。

*****

そしてこのツアー以降、ビージーズの音楽は売れに売れに売れた。バリー、ロビン、モーリスの三人は業界きっての売れっ子になった。スーパースターになった。今では地方のラジオ局がビージーズの1時間もののインタビューをするなんて夢のまた夢だろう。だけど、ぼくはいつかまた必ず彼らに取材するつもりでいる…。

(From "Bee Gees Giggle Hour" by Jim Girard, Hit Parader, July 1978)

© 2009 - 2026 Bee Gees Days. 当サイト記事の引用・転載にあたっては出典(リンク)を記載してください。